臺灣,又被稱作福爾摩沙,一座美麗島嶼在這段 400 多年歷史中,許多外來統治者都企圖藉由語言統一的手段來更有效地管理臺灣。今年正好是「#還我母語運動大遊行」 35 週年,讓我們好好回顧這段客家人為了對抗威權專制時代遺毒,捍衛自己的母語勇敢挺身而出的故事!

#第一次國語運動

1895 年,日殖初期,為了解決語言溝通所造成殖民治理的難題,日本總督府在台灣各地陸續開辦「#國語學校」、「#國語講習所」等教學設施,希望臺灣人能夠學習國語(即日語)。

到了 1937 年,為了配合日本國內的「#國民精神總動員」而展開的「#皇民化運動」,當局一改奉行已久的雙語政策,大力推行 #國語運動,由於推行的時間短,已有相當成效。根據統計,日治時期大約有 57% 的臺灣人會講日語,全台共有九千多戶「#國語家庭」,大部分民眾回到家,仍然說著自己的母語。

#割下母語的舌頭

1949 年,國民黨在中國的國共內戰節節失利、最後敗逃來臺,作為外來政權要統治台灣,首先消除日語在臺灣人生活中的影響,諷刺的是,國民政府在臺灣也推行日本殖民統治政策─「#說國語運動」(即華語),延續一個排斥母語的國語政策。

中國國民黨在台灣啟動戒嚴、在黨國的類殖民統治下,要求學校必須配合國語運動,佔用超過 30% 上課時數,教學生華語、華文、三民主義、 中國歷史等科目。

為了讓學生快速學會使用、說華語,學校無所不用其極,嚴禁學生講母語,只要被抓到就要接受處罰,例如:體罰、罰錢、罰站、罰掛像狗牌般的牌子上面寫著「我要說國語」標語等。

在教師與民眾方面,政府廣設華語補習班,讓大眾能夠有學習華語的管道,同時為了統一語言、方便溝通,不管是在電影、廣播以及日常生活中都嚴禁使用包括臺語、客語、原住民族語等本土語言。

#解嚴後的百花齊放

1987 年 7 月 15 日解嚴後,許多社會運動如雨後春筍般接連出現,同時民間出現呼籲政府復興客家語及其他本土語言的聲音。

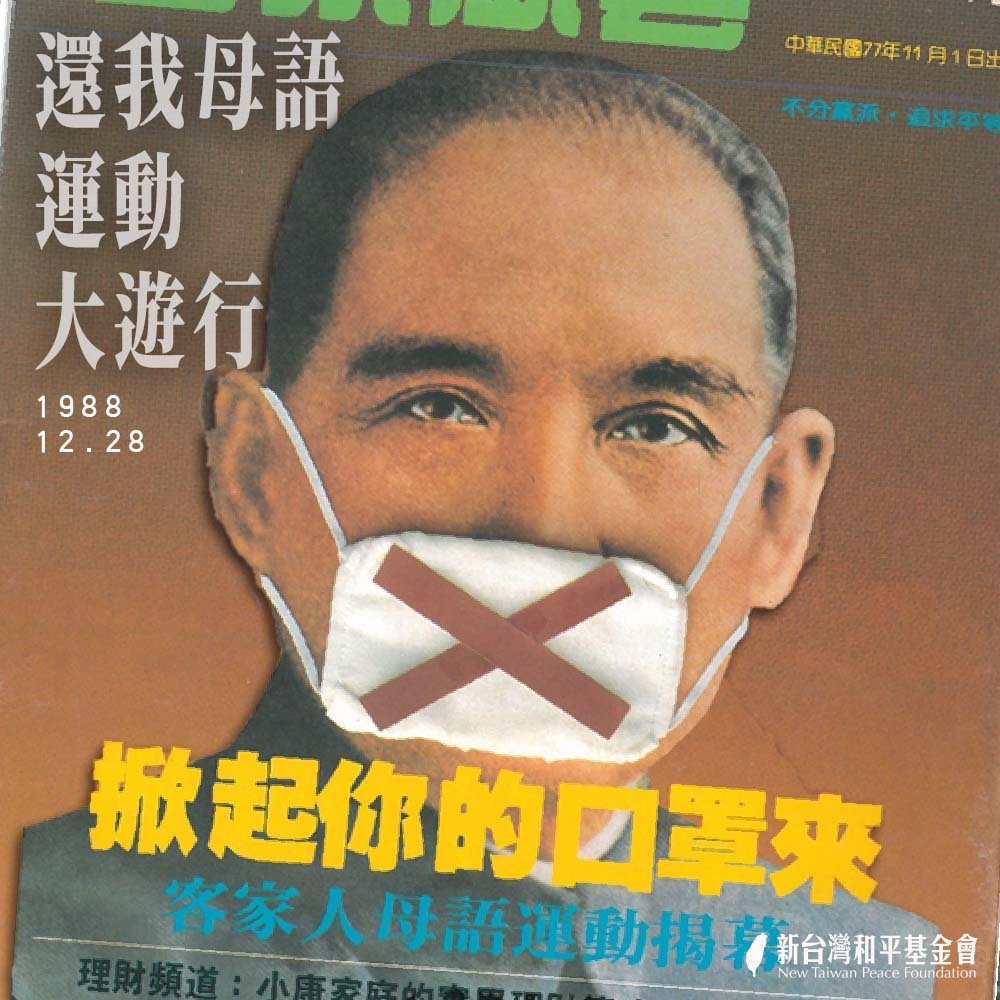

1987 年 10 月 25 日,由臺大教授邱榮舉以及報社記者與學者們共同創辦雜誌《#客家風雲》。創刊號以「硬頸子弟,歷史新頁」為封面標題,並由曾任客委會主委、文化部部長李永得擔任封面人物。

內容以專題報導、評論、座談等形式收錄在每月推出雜誌中,希望透過發行雜誌的方式,藉由閱讀喚起客家人心中的客家魂,幫助客家人找回那空白的 50 年。

《客家風雲》雜誌的號召與戒嚴後首次在臺北縣舉行第一次義民祭典,4 天 3 夜吸引超過 10 萬人共襄盛舉;緊接著同年 11 月,慶祝新竹義民廟 200 週年活#客語

一連串的客家重大慶典,使 30 多個客家社團決定團結一心,共同成立「客家權益促進會」,發起「#還我母語運動大遊行」,號召全臺客家人走上街頭。

#勇敢站出來政府向表達怒吼

1988 年 12 月 28 日,全臺各地的客家鄉親挺身而出在國父紀念館集合,宣讀《#祭孫中山先生文》後,眾人很有創意地將孫中山的銅像放置在指揮車上,正式開始遊行。

參與遊行者全程戴上口罩,並高呼口號:「如果國父孫中山還活著的話,他上電視也不能說自己的客家話。」隨著激昂的口號,眾人浩浩蕩蕩地走向立法院和行政院,向政府官員遞交陳情書。

遊行提出三點訴求,希望政府能夠告別專制威權的戒嚴時期,建立客家話與國內其他語言平等對待的新語言生態:

立即每日播出客家話電視新聞及農漁業氣象

修改《#廣播電視法》第 20 條對方言之限制條款為保障條款。

建立多元化的新語言政策

在活動後,不意外地,許多活動發起人、參與者陸續遭到政府「關切」,即使台灣形式上已經解除戒嚴,黨國幽靈依然盤旋在台灣土地的上空,黨國機器仍然持續運作著。

邱榮舉教授回憶道,「全臺客家鄉親搭 200 多輛遊覽車,北上參加大遊行,情治系統前一天還在勸我不要去,把大家帶去動物園看動物,還暗示要抓人。我抱著必死的決心,不排除就再來一次二二八的抗爭傷亡。」

#爭取語言權益_共同追求語言平等

還我母語運動大遊行成功原因歸因於客家人深感搶救客家文化的重要性,為了爭取尊嚴和地位挺身而出,還我母語運動大遊行也是第一個以客家人為主體的客家運動。

該運動不僅象徵著客家人的客語遭受威權體制迫害,同時代表在臺灣這片土地上同樣受到打壓的臺灣人和原住民等族群。與此同時,原住民族也積極向政府爭取保護自己的族語。

自 2000 年後,民進黨政府上台推動本土語言復興運動,將母語教學納入國小必修課。2018 年 12 月 25 日,蔡英文執政後,三讀通過《#國家語言發展法》透過法律手段保障臺灣本土文化和語言,實踐真正的語言平等。

📝編纂:吳聲賢(新台灣和平基金會專員)

#還我母語運動大遊行 #客家風雲 #國語運動 #國家語言發展法 #客語

-

最新訊息

- 歷史上的今天:日軍對雲林大屠殺 2024-06-20

- 歷史上的今天:蓬萊島雜誌社事件 2024-06-19

- 歷史上的今天:UFAI全美台灣獨立聯盟成立日 2024-06-18

- 歷史上的今天:國道五號與雪山隧道正式通車 2024-06-16

- 歷史上的今天:四萬換一塊 2024-06-15