第二次世界大戰後,國際局勢逐漸形成美蘇兩大集團冷戰對壘的局面,自柏林危機以來,緊張情勢逐漸加溫。韓戰(1950年6月25日至1953年7月27日)的爆發,可說是冷戰期間的第一場熱戰,這一場戰爭的爆發有其特殊性,它不僅僅是韓國內部的統一問題,更是美蘇兩大集團在遠東的角力。

聯合國的中國代表權問題,是國共雙方都非常關心的議題,兩方都想藉由韓戰這個事件,來爭取對自己有利的外交空間。中共積極走「俄國人路線」,對國內進行各項改革,而在韓戰後蘇聯也積極協助中共,對內發展經濟、建立現代化軍隊,對外持續支持中共爭取聯合國地位。

美國對中共不僅進行經濟封鎖,還與東南亞、台灣國民黨政權、日本、南韓建立軍事同盟,共同圍堵中共。由於中共在韓戰中取得有利戰果,因此也提升其在社會主義國家的地位,更讓中共堅定「一邊倒」向以蘇聯領導的社會主義陣營,而反「美帝霸權主義」。

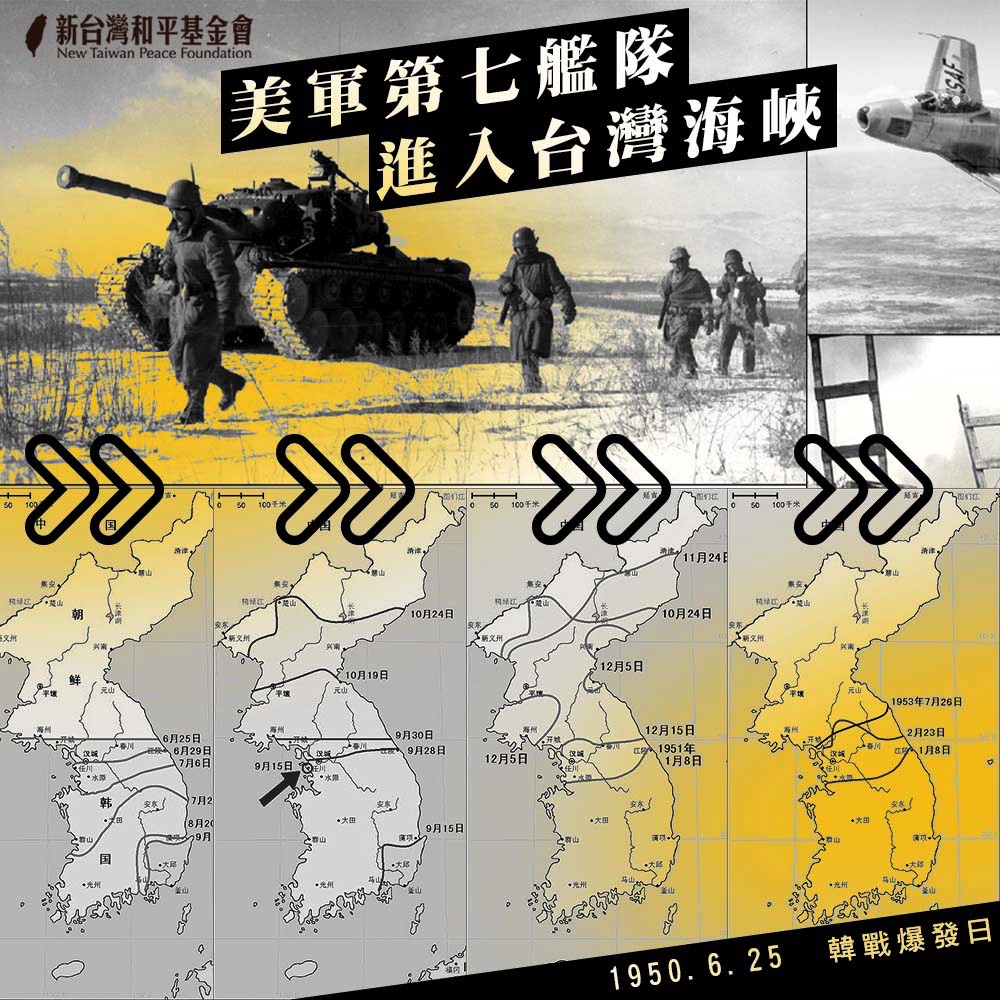

▌韓戰:二戰後動員最大的第一次國際戰爭

第二次世界大戰結束,朝鮮以北緯38度為界,劃分為南、北兩部分,由美、蘇分別占領。1948年「大韓民國」(南韓)成立,由親西方的李承晚總統執政;同年,蘇聯支持的金日成組成「朝鮮民主主義人民共和國」(北韓)。

1950年6月25日,北韓軍隊突襲南韓,聯合國安理會通過以武力制裁北韓,麥克阿瑟率領聯合國軍隊登陸仁川,直抵鴨綠江,此時中共則派志願軍投入戰局(中方口號為「抗美援朝」)。

中國的參戰,導致美國重新評估東亞局勢,唯恐戰爭進一步激化為第三次世界大戰,杜魯門總統下令打一場「有限的戰爭」,麥克阿瑟與杜魯門總統意見相左,被撤職返回美國,留下「老兵不死,只是凋零」的名言。

1953年,蘇聯領袖史達林去世,美國新總統艾森豪(諾曼第登陸戰的統帥)強勢反共。在此局勢下,7月27日南北韓雙方於板門店簽署《關於朝鮮軍事停戰的協定》,雙方維持「暫時停火」的狀態至今。由於沒有簽訂和平協議,所以在「技術上」這場戰爭仍尚未結束,北韓和聯合國軍依然處於高度備戰狀態。

韓戰主要的參戰者除了南、北韓外,其實也能看作中共和美國的第一次正式交手。英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、荷蘭、法國、土耳其、泰國、菲律賓、希臘、比利時、哥倫比亞、衣索比亞、南非、盧森堡等共15個國家也根據聯合國的決議,派出小規模部隊參戰,蘇聯空軍的航空兵與防砲部隊則參加了北韓的防空作戰。

▌時代背景:美國對中國內戰採取「袖手旁觀」政策

二大戰結束之後,美國原本支持國民政府,但是隨著馬歇爾調停國共內戰失敗,美國的立場也逐漸轉變。特別是1949年中華民國政府動員戡亂受到挫折,國共內戰情勢逐漸明朗之後。

1949年8月,美國國務院發表了「對華政策白皮書」,批評國民黨主政的中華民國政府在政治、軍事方面決策的不當,導致戰局逆轉。而在中華人民共和國建國後,美國政府不僅在軍事上不再支援中國大陸的中華民國政府,甚至曾經一度傾向放棄國民黨政權所佔領的台灣。

1950年1月5日,美國總統杜魯門(Harry S. Truman)進一步表明對中國內戰發展的「袖手旁觀」(hand-off)政策,表示在政治軍事方面不再介入台灣海峽事務,不過已經通過的經濟援助工作則一定程度繼續進行,沒有完全停止。

這樣的政策顯示:雖然美國內部還有一些反對中華人民共和國佔領台灣的意見,國會也有支持中華民國政府的聲音,不過,當時美國政府已經在軍事上放棄協助台灣,靜待塵埃落定。1950年6月25日韓戰爆發,是國民黨免於被美國拋棄的關鍵轉折。

▌韓戰讓美國將台灣納入亞洲防禦體系

韓戰爆發後,杜魯門總統於6月27日先宣布派遣美軍第七艦隊進入台灣海峽,遏止中共政權對台灣的任何攻擊,並且要求中華民國政府不要攻擊中國大陸,使台灣海峽中立化。次日,外交部長葉公超發表聲明,原則接受美國對台防衛提議。7月8日美國第七艦隊司令官訪台,8月4日美第13航空隊開始駐台。

為了建立其軍事介入的正當性,杜魯門總統以國際法為依據,明白「台灣將來的地位,必須等到太平洋的安全回復,及對日本的和平條約成立之後,或者聯合國有所決定之後,才能確定」。杜魯門的此一聲明,並非率先提出台灣地位未定論,而是將台灣地位未定論明文化。

1951年1月30日,雙方簽訂「中美關於美軍顧問團來華換文」(2月9日生效),美方根據國會修正之第329號法案,供給中華民國政府若干軍事物資以確保台灣內部之安全與正當防衛。1952年10月23日、11月1日換成立「聯防互助協定」。

此一在共同防禦條約生效前的「聯防互助協定」中文版的出現,是在1956年11月21日簽訂「依41年1月30日及2月9日,41年10月23日及11月1日協定中美關於便利美方建築防禦工事換文」,而1952年英文本就有「Mutual Defense Assistance Agreement」。

1954年「中美共同防禦條約」簽訂(次年生效),台灣正式被納入美國的亞洲防衛體系中,也正式形成了美國透過條約體系圍堵中華人民共和國的軍事政策。

「中美共同防禦條約」持續期間,美軍駐台,同時第七艦隊巡弋台灣海峽,基本上台灣免除於外在的軍事威脅,與中華人民共和國之間的武裝衝突則主要發生在中國大陸的沿海。然而,這樣的外在情勢條件,某種程度正好說明國民黨當局持續在台灣實施接戰地域戒嚴,欠缺正當性基礎。

▌中共俘虜來台卻成為「反共義士」

韓戰爆發後,在美軍進逼鴨綠江和蘇聯的雙重壓力下,中共為了國家安全利益,組織「中國人民志願軍」參戰。在戰爭過程中約有兩萬一千名志願軍遭到聯軍俘虜,由於戰俘本身意識型態的分歧,造成了戰俘「不願歸國」的現象,雖然往昔戰爭也有類似情形,但是由於同一國度卻以意識型態分為兩個政權,使得戰俘得以有另一個選擇,也使得戰俘問題更為複雜化。

當時在戰俘營中,刺字、血書、上書等各種運動應運而生,使得聯軍不得不重視,最後在美國的堅持下形成「志願遣俘原則」,以戰俘本身的意願進行遣返,雖然中共一再地抗議,仍有一萬四千多名志願軍俘虜放棄回到中國而選擇來到台灣。中華民國政府為紀念戰俘抵台將1月23日設立為「一二三自由日」,並且稱呼來台戰俘為「反共義士」。

這群反共義士淪為外交和宣傳上面的工具,黨國媒體將他們塑造為英雄,以強化民眾對反共的認同。利用他們選擇到台灣進一步對外宣傳,標榜國民黨所謂「自由中國」的可貴,強調國民黨政權代表中國的合法性及正統性,從而凸顯中共政權的不得人心,進而拉攏海外僑胞對國民黨的支持與認同。

這群身分特殊的老兵,在連年戰禍的大時代洪流中,被迫在國共兩大政權底下遊走。歷經中國內戰以及韓戰後,他們因緣際會下立足於台灣這塊土地上,生活一直在國民政府的監視下度過,承接各種政治壓迫和苦難,至於回家的希望,也隨著國民政府反攻無望而逐漸幻滅。

#歷史上的今天 #6月25日

#韓戰 #第七艦隊 #台灣海峽

#冷戰 #美國 #蘇聯 #中共

#反共義士 #俘虜 #北緯38度

![]() 編纂:林志鴻(新台灣和平基金會專員)

編纂:林志鴻(新台灣和平基金會專員)