#民族自決浪潮湧動

1918 年,第一次世界大戰結束,美國總統威爾遜發表「#十四點和平原則」,其中提到「#民族自決」,當時日本受到全球民主思潮影響,在蓬勃的自由氛圍下,社會運動也漸趨活絡, 史稱「#大正民主時期」。

感受到社會運動與民主思潮所帶來的影響,當時留日的臺灣學生,回國後也希望透過和平抗爭的方式爭取臺灣人的權力,成為 1920 年代的臺灣社會運動的推力。

#日治時期歷時最久_規模最大的政治運動

在日本殖民統治的 50 年間,臺灣人經歷政治和文化上的劇烈轉變。從日殖初期的武裝抗爭,到西來庵事件後,臺灣知識分子逐漸意識到以武裝對抗殖民統治的成本過大、成功性低,因此開始轉向採取體制內抗爭的路線。

1921 年 1 月 30 日,由臺灣知識份子所發起「#臺灣議會設置請願運動」正式開始,請願運動持續 14 年,共請願 15 次,這是臺灣知識份子以社會運動的方式,積極在體制內爭取民主權益的開端。

#一時風駛一時船

第二次臺灣議會設置請願運動失敗後,蔣渭水、蔡培火等人,認為未來請願活動要持續下去,勢必需要「結社」,因此在籌備第三次請願運動時,組織「臺灣議會期成同盟會」。

1923 年 1 月 16 日,由石煥長代表向臺北北警察署提出「臺灣議會期成同盟會」結社報備。收到申請後,州警務部部長佐藤續,邀請蔣渭水、石煥長等人勸告並撤回辦理。2 月 2 日,第一次大會即遭政府以違反《治安警察法》理由,禁止同盟會的結社。

同盟會被禁後,蔣渭水等人,與其他成員商討後,將同盟會本部從臺北改為東京,並利用第三次赴東京請願之機會,由林呈祿向東京的早稻田警察署提出「臺灣議會期成同盟會」政治結社之申請,結果申請獲准。

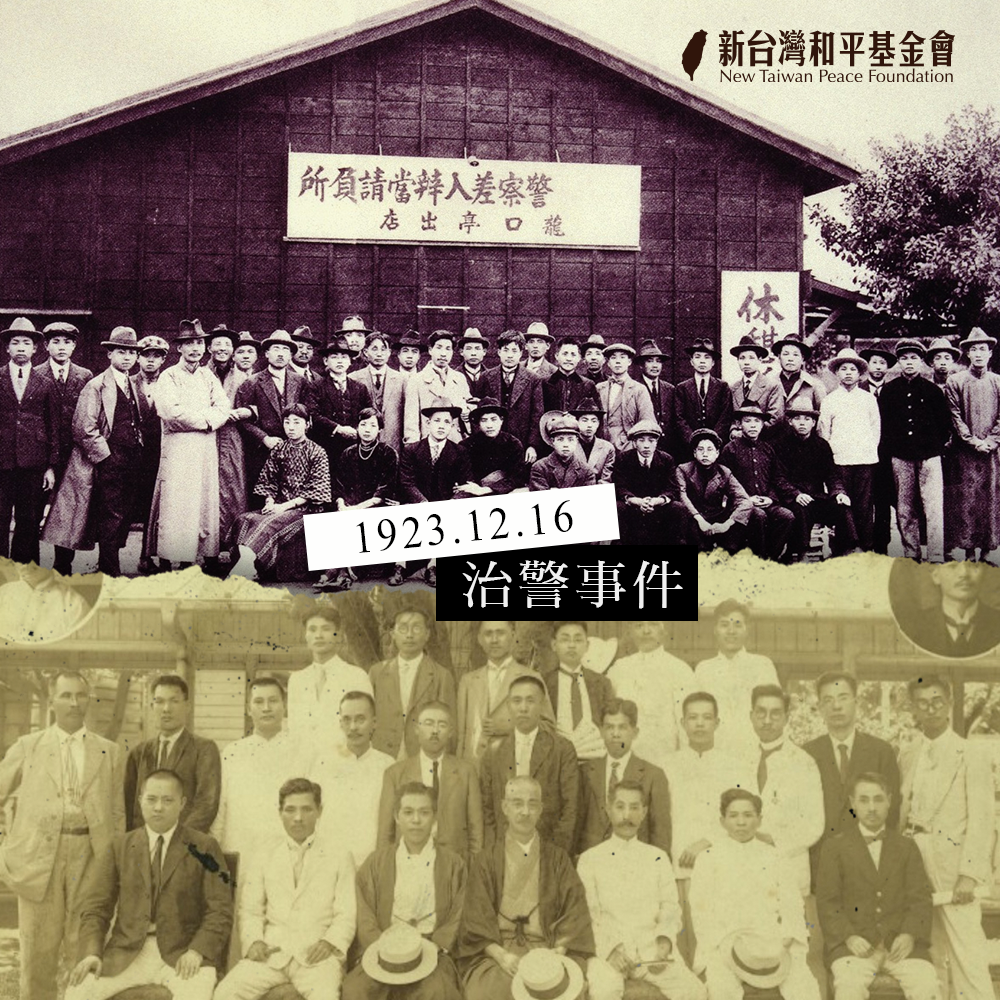

#治警事件使_民主_在臺灣人心中萌芽

此舉使台灣總督府大為惱火,1923 年 12 月 16 日,便以臺灣議會期成同盟會成員「違反總督府禁止結社命令」為由,大規模搜索、扣押和起訴相關人士,同時封鎖新聞、報紙報導,稱「治警事件」。

檢察官以違反《治安警察法》第八條第二項「違反禁止結社」起訴將蔣渭水等 18 人。1924 年 8 月,一審結果出爐,被告全數無罪,檢察官不服上訴。

同年 10 月二審,蔣渭水、蔡培火、石煥長等7人,遭判 4、6 個月有期徒刑;其餘11人被判罰金百元或無罪。儘管被告不服上訴,1925 年 2 月三審駁回上訴,不得繼續上訴,維持原判決。

治警事件發生後,雖然引發臺灣社會譁然,但因總督府事後封鎖消息,島內民眾一時不明真相人心惶惶,其中《臺灣日日新報》、《臺灣新聞》、《臺南新報》三大報均無大篇幅報導。

唯有《臺灣民報》大幅刊登兩次審判的法庭上雙方辯論過程,許多民眾知道此次事件發生後,也自發前往法院旁聽與聲援。

儘管第四次議會請願運動因治警事件影響,連署人數大幅降低。但隨著蔣渭水與蔡培火出獄,兩人積極在各地舉辦演講、宣傳請願運動,透過《臺灣民報》喚起臺灣人社會輿論,使後續請願運動參與人數達到高峰,成功激起臺灣人心中的民族認同感。

#得來不易的民主

1935 年,在臺灣知識份子與政治團體的努力下,3 月 3 日,日本眾議院通過「臺灣地方自治」一案,日本政府也隨後頒布州、市和街庄制改正案,並實施「臺灣地方自治改正案」,臺灣島內半數的州、市、街、庄議員改為民選產生,且每 4 年改選一次。

1935 年 11 月 22 日,臺灣歷史上第一次市街庄協議會選舉,開啟臺灣民主自治史上的重要篇章,奠定臺灣後來發展成為亞洲地區民主社會的基石,為未來臺灣政治發展撒下了「民主」的種子。

📝編纂:吳聲賢(新台灣和平基金會專員)

#日治時期 #治警事件 #民族自決 #十四點和平原則 #治安警察法 #蔣渭水 #蔡培火

-

最新訊息

- 歷史上的今天:日軍對雲林大屠殺 2024-06-20

- 歷史上的今天:蓬萊島雜誌社事件 2024-06-19

- 歷史上的今天:UFAI全美台灣獨立聯盟成立日 2024-06-18

- 歷史上的今天:國道五號與雪山隧道正式通車 2024-06-16

- 歷史上的今天:四萬換一塊 2024-06-15