#黨國主導的開發計劃

戒嚴時期,蔣氏父子施行獨裁統治,最初僅將台灣當作「反攻復興基地」,制榨取台灣資源,供養維持六、七十萬大軍。「中華民國」在蔣介石主導下,長期維持高額軍事預算,不僅拖累台灣民生及經濟發展,隨著國際局勢演變,「反攻大陸無望」,漸漸成為眾人皆知,卻無法明講的客觀事實。

到了1970年代,蔣經國主政後不得不接受現實,採納技術官僚建議,推動大型基礎公共建設與重工業發展計劃。

1976年,經濟部長張世光任內決定推動「彰濱工業區」開發計畫,選定彰化縣伸港、線西、鹿港等鄉鎮填海造,準備以陸海埔新生地作為重工業與化學工業用地。然而,該項開發案啟動不久後,隨即遭遇第二次石油危機引發油價高漲,導致以重工業為目標的「彰濱工業區計畫」中途暫緩。

#引進外資設廠解救爛尾工業區

「彰濱工業區計畫」投入高額預算進行開發,基礎工程動工,但是園區整體發展方向卻長期不明,甚至一度閒置荒蕪。蔣經國時代,黨國透過媒體及教育洗腦歌頌「十大建設」,但是類似彰濱工業區等失敗規劃卻被隱而不談,成為罕為人知的黑歷史。

直到1985年,經濟部提出彰濱工業區新方案,準備將工業區土地開闢為農藥製造專區,將全台農藥廠都集中至此,並且引進外資設廠。消息傳出後,引起工業區周邊居民高度關注,對於政府有意將高汙染、劇毒的農藥、化工廠商集中於彰濱工業區,紛紛表達嚴重反對之意。

該年7月,美國化工巨頭杜邦(DuPont)公司宣布將投資64億元,在台灣設廠生產消毒及殺菌原料二氧化鈦,杜邦向中華民國政府提出申請後,短短十多天就火速批准通過,是當時最大規模的外資投資設廠案。

#反杜邦運動時代背景

黨國體制由上而下主導經濟發展,強行推動工業區的設置,將高汙染的的重工業園區設置於台灣中南部沿海地帶,形同台北坐享經濟發展成果,汙染卻留在外縣市的區域發展失衡現象,中南部民眾累積許多怨氣。

時至1980年代,台灣社會風氣民心思變,黨外運動從未因美麗島事件鎮壓而熄滅,其所代表的挑戰威權統治的反抗精神,反而逐漸擴及台灣社會各個領域,社會運動風起雲湧。

1986年3月,杜邦公司開始在彰化進行設廠勘查,消息傳出後,粘錫麟等鹿港在地民眾,與縣議員李棟梁發起「反杜邦」聯署,短短幾天內獲得數萬民眾響應,從此展開為期400多天的抗爭行動。

#台灣首次大型環保抗爭運動

為了反對杜邦設廠,鹿港民眾多次向監察院、經建會等政府機關陳情抗議,也曾在鹿港當地發起遊行活動。

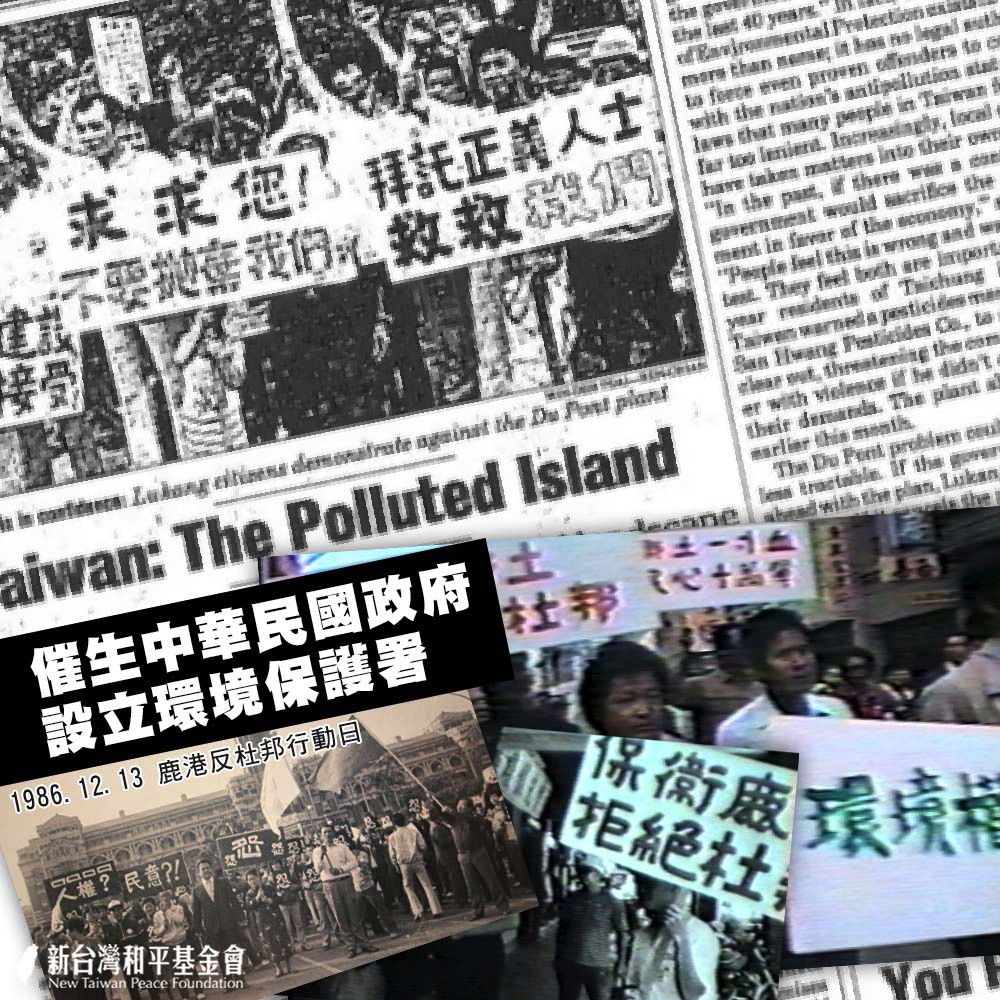

1986年10月,彰化縣公害防治協會成立,象徵反杜邦運動進入長期化、組織性抗爭;同年12月13日,上百位鹿港民眾以「我愛鹿港、不要杜邦」為標語,製作文宣、手舉牌及制服,在戒嚴時期情治人員嚴密監控之下,集體包車北上前往總統府前遊行抗議,是台灣首次大規模環保抗爭事件。

鹿港反杜邦設廠運動成功引發社會關注與同情,大學學生社團也加入聲援反杜邦運動。在社會壓力之下,原本打算強行推動開發案的蔣經國政府,不得不多次召開說明會,甚至以考察之名,安排鹿港鎮長、鎮代表會主席等地方官員至美國杜邦原廠「參訪」,但是大多數鹿港居民始終堅守抗爭立場,以保存鹿港古蹟景觀、觀光與漁業資源為宗旨,拒絕官方利誘與分化手法。

民眾的堅持與努力,最終贏得美好勝利。1987年3月12日,杜邦公司宣布取消設廠計畫,反杜邦設廠運動,成功阻擋高汙染工業進駐彰濱工業區。

#後續影響

鹿港居民獲得消息後,多個宮廟聯合舉辦大型還願謝神祭典。後來的高雄後勁反五輕、美濃反水庫、貢寮反核四等運動,也都以社區宗教信仰網絡作為組織動員的重要力量。「神明加持庇佑」,堪稱1980年代至1990年代,台灣草根環保運動的特色。

鹿港反杜邦設廠運動也撼動政府高層,在民意催促之下,原屬行政院衛生署下轄的環保局,從三級機關升格為行政院環保署,擴充組織編制及業務範圍,對環境保育及公害防治帶來非常正面的影響。

#1987年12月13日

#鹿港 #反杜邦運動

-

最新訊息

- 歷史上的今天:日軍對雲林大屠殺 2024-06-20

- 歷史上的今天:蓬萊島雜誌社事件 2024-06-19

- 歷史上的今天:UFAI全美台灣獨立聯盟成立日 2024-06-18

- 歷史上的今天:國道五號與雪山隧道正式通車 2024-06-16

- 歷史上的今天:四萬換一塊 2024-06-15