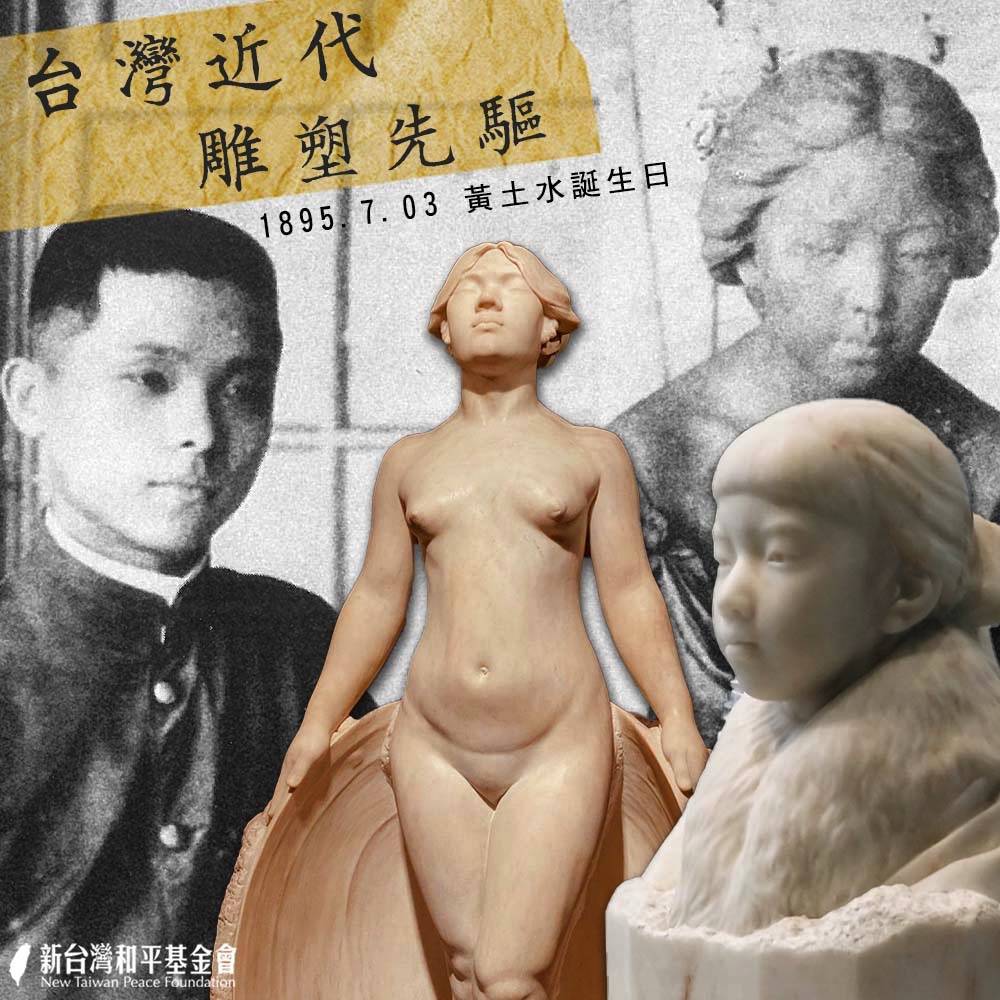

黃土水(1895年7月3日─1930年12月31日),出生於台北艋舺祖師廟後街,父親過世後隨母親遷居大稻埕。就在黃土水出生的前一個月,日軍進入台北城,展開對台灣的殖民統治。

#耳濡目染學習雕刻藝術

艋舺、大稻埕地區為台北盆地最早開發的區域,渡海來台的移民,從家鄉攜帶神明香火來到開墾地建廟,也因此傳承建築與神像木雕工藝。

黃土水的父親與二哥都從事木匠工作,從小耳濡目染之下,自年幼時便跟隨神像雕刻師學習木雕,對雕刻藝術有著濃厚興趣。黃土水就讀在「臺灣總督府國語學校」期間,他的神像雕刻作品屢屢引起師長矚目。

1915年,經由總督府長官及師長推薦,並且給予獎助學金,黃土水以雕刻作品《李鐵拐》通過東京美術學校入學審查,進入雕塑科木雕部就讀,成為第一位留學日本研習美術的台灣人。

#入選日本帝國美術展覽會

由於當時台灣現代藝術發展相對落後,再加上當時日本人普遍把台灣視為南方的「蠻夷之地」,最初黃土水受到日本同學歧視,但是憑藉著不服輸、不想讓推薦他的師長丟面子的想法,比日本同學更努力學習,鞭策自己不斷突破,逐漸嶄露頭角。

1919年,黃土水開始創作台灣史上第一件大理石雕刻《#甘露水》,開始進入他創作生涯璀璨輝煌的巔峰期。

隔年,黃土水以《吹笛牧童》首次入選由日本最重要的官方藝術展覽會──「#帝國美術展覽會」,成為第一位入選的台籍藝術家。

接下來幾年,黃土水又以雕刻作品《甘露水》、《擺姿勢的女人》、《郊外》連續四度入選帝展,不僅令他在日本藝術界聲名大噪,也鼓舞了當時有志投入現代藝術創作的台灣文藝青年。

黃土水的雕塑作品屢獲日本皇室賞識,臺灣總督府也購買他的水牛塑像《歸途》,作為代表殖民地呈獻給天皇的賀禮。

堅持純藝術之路的黃土水,拒絕製作迎合市場的作品,成名之後經濟生活仍然相當窘困。幸好台灣本地仕紳發起後援會,呼籲社會上流人士向黃土水訂製雕像,以支持這位聞名日本的台灣藝術家,幫助他全力投入創作生活。

1930年,黃土水投注全部心力創作最具台灣農村意象的「#水牛群像」浮雕作品,因操勞過度,體力透支,再加上腹膜炎延誤就醫而於12月21日病逝,年僅三十六歲,為他不斷自我突破的創作生涯畫下句點。

#國寶塵封半世紀重新面世

經歷二次大戰的動盪與破壞,黃土水許多作品在戰火中毀損、消失。

黃土水在1926年接受邀請仕紳、知名文化人魏德清邀請,為艋舺龍山寺製作「#釋迦出山」木雕,完成後原本恭奉於寺中。二次大戰末期,「釋迦出山」毀於美軍空襲台北,直到1989年才由文建會根據魏德清之子魏火曜提供石膏像製作複製品。

令人惋惜的是,黃土水成名作品,連續四年參加「帝展」的四件雕塑作品,目前僅有原收藏於總督府「臺灣教育會館(現為二二八國家紀念館)」的《甘露水》,得以逃過戰火摧殘,其他三件至今下落不明。

然而,國民黨政權接收台灣之後,教育會館被改為臨時省議會。沒想到,藝術珍寶《甘露水》,竟在省議會搬遷時,被胡亂丟棄於舊台中火車站,還遭到潑墨破壞。

後來在附近開業的張鴻標醫師目睹後於心不忍,私下運走甘露水,在白色恐怖年代偷偷保存。

直到2021年,林曼麗教授與北師美術館團隊在各方協助下,順利尋獲《甘露水》,這件國寶級雕刻作品才得以重新回到世人眼前。

#以台灣鄉土作為創作泉源

成名於日本的黃土水,其雕塑作品充滿台灣元素,台灣風土民情、神話信仰、人民形象,來自靈魂深處故鄉的召喚,是黃土水最主要的創作主題。1922年,黃土水應雜誌社邀請,發表〈出生於台灣〉一文,闡述他的藝術創作之道:

「生在這個國家、便愛這個國家,生於此土地、便愛此土地,此乃人之常情。

雖然說藝術無國境之別,在任何地方都可以創作,但終究還是懷念自己出生的土地。我們台灣是美麗之島,更令人懷念。」

#黃土水 #1895年7月3日 #甘露水